Por la Arq. Adriana Pedraglio – Posgrado en Gestión Ambiental Metropolitana

Nuestro país atraviesa una situación compleja que viene arrastrando desde hace décadas, difícil en todas sus dimensiones, desde lo político, económico y social y se profundizó con el impacto de la pandemia. Pero son los grupos vulnerables los más afectados porque ya no tienen más resto para enfrentar más de lo que deben enfrentar todos los días para vivir.

Dentro de este contexto, cabe reflexionar ¿cual puede ser el aporte de los arquitectos ante esta realidad tan desigual e injusta?

Una respuesta posible surgió en la nueva gestión del CPAU, la conformación de un Programa llamado “Arquitectura para el Bien Común” como una búsqueda de proponer una actitud distinta del servicio profesional.

Evaluamos muy positivo que dentro de esta institución, con una matrícula orientada generalmente al ejercicio de una profesión liberal, se genere este espacio con una perspectiva de inclusión social. Que pueda contribuir a representar también a los profesionales que trabajan en la temática del Hábitat Social, poco visibilizados por cierto, poco vistos en las revistas de arquitectura. Asimismo generar acciones concretas para un sector de la comunidad que no logra acceder al servicio profesional de un arquitecto.

Los objetivos trazados en principio son:

- Promover el desarrollo de una Arquitectura Inclusiva, Incorporando el sentido del Bien Común en la práctica profesional.

- Visibilizar e incentivar experiencias profesionales que aporten a transformar las condiciones desiguales del hábitat, considerando el término habitat en un sentido más amplio que la vivienda, abarcando todos los espacios que deberían contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de una sociedad.

- Fomentar la capacitación de los profesionales interesados en esta temática, para obtener las herramientas necesarias en este tipo de trabajo.

- Generar un espacio de intercambio, asesoramiento y articulación permanente para intentar dar respuesta a demandas concretas de profesionales y comitentes sin posibilidad de acceso a los servicios de profesionales.

- Promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los/las profesionales que desarrollan su práctica en el hábitat popular.

Algunas de las actividades para alcanzar estos objetivos:

- La realización de talleres de intercambio de experiencias en el Habitat Social.

- Convocar a los interesados en esta temática para trabajar en conjunto y elaborar un registro/banco de arquitectos.

- Invitar a empresas/personas que hayan investigado materiales/sistemas constructivos no tradicionales, ejemplos de buenas prácticas en diseño, y uso de tecnologías renovables.

- Invitar a profesionales de otras áreas (social, legal, ambiental) para hablar sobre la importancia del trabajo multidisciplinario.

- Contactar a organizaciones que requieran de asesoramiento para el desarrollo de un proyecto determinado, vinculando dicha organización con profesionales interesados en trabajar en el proyecto. (del registro/banco profesionales, universidades, etc)

- Investigar los programas, operatorias disponibles a nivel nacional, provincial, municipal, ONGs, a fin de contar con un menú de opciones en caso de demandas concretas.

- Realizar convenios institucionales con universidades y escuelas técnicas para promover la formación de estudiantes con perfil comunitario reconocer la asistencia técnica como trabajo mejorar las capacidades locales.

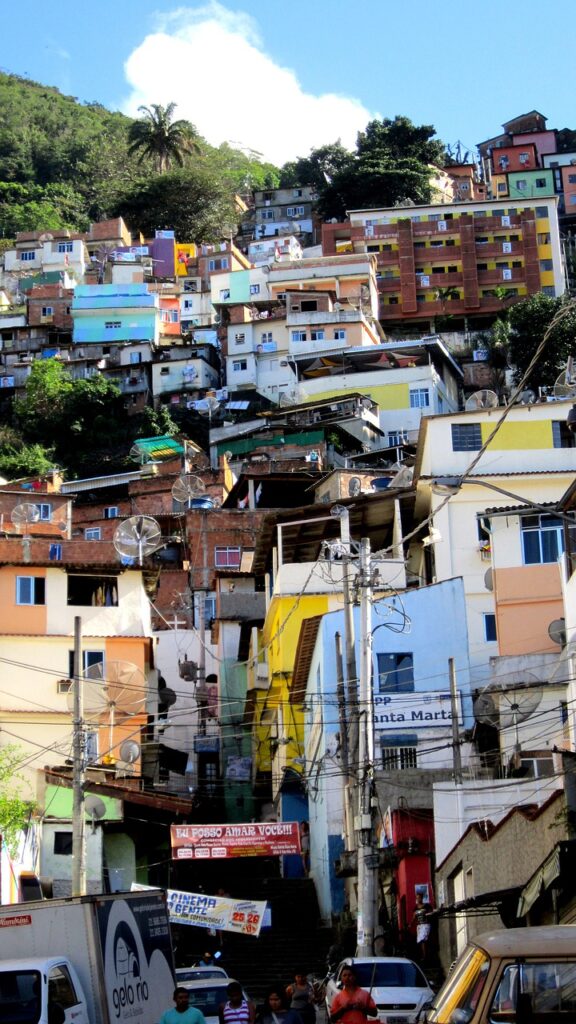

La realidad nos interpela porque está a la vista, en cada calle familias viviendo, en cada barrio sufriendo la precariedad de sus viviendas, de infraestructuras deficientes, con falta de equipamiento comunitario, de salud y de educación.

Un alto porcentaje del gran Buenos Aires se ha construido por autoconstrucción, algunos en forma individual, o con la ayuda de algún vecino que se sumó a la tarea para colaborar. Y por otro, se observa un gran Buenos Aires sin terminar, casas con techos incompletos, habitaciones a medio construir, sin revoques, etc. Ello demuestra que lo más probable es que no hubo un proyecto, ni un plan de trabajos y la construcción avanzó de acuerdo a las posibilidades del momento, que seguramente no fueron suficientes.

Esta falta de asistencia técnica implica varias cuestiones: de índole social y de índole constructivo. Se produce un desgaste en la fuerza del trabajo, dado el largo tiempo que insume. Por otra parte, en muchos casos, se evidencian problemas constructivos, con patologías, a causa del desconocimiento que hubo para realizar las tareas y que los escasos recursos fueron desperdiciados.

Como contrapartida, numerosas experiencias nos muestran que existen otras modalidades de autoconstrucción con mejores resultados, por su forma de gestión, organización, y ejecución del habitat popular: autoayuda con asistencia técnica, ayuda mutua, cooperativas con un nivel mayor de organización, sin o con apoyo externo. Dentro de esta modalidad de producción del habitat, existe en todas estas formas de autoconstrucción un común denominador: la inclusión de los habitantes en el proceso de producción de su habitat. Esto tal vez marca una diferencia sustancial con respecto de las alternativas más usuales de construcción de viviendas y equipamientos, en las cuales el habitante queda excluido del proceso. La inclusión en primer término debería reconocer a los usuarios como protagonistas, incluirlos en el desarrollo de cada proyecto, respetando su cultura, sus modos de habitar y usos del espacio.

El rol del Estado en la producción del hábitat es innegable, es el actor principal, también debería ser el garante del cumplimiento del derecho de todo ciudadano al acceso de un hábitat digno, como indica la Ley 27.453 de Acceso Justo al Habitat. No obstante, es responsabilidad de la sociedad toda de contribuir al proceso de transformación territorial físico, social, económico y ambiental. El Estado, las organizaciones sociales, los privados son actores no excluyentes que deberían sumarse, trabajar articuladamente, pero desde una perspectiva inclusiva.

Cuando participé en el equipo técnico para asistir tres proyectos de viviendas por autoconstrucción, me cuestionaba si éste era el camino para dar respuesta a la gran demanda de viviendas, seguro que no alcanzaba, y me desanimaba pensar en todo lo que faltaba, pero hoy sé que si nos quedábamos solamente mirando una realidad desigual e injusta, más de 90 familias hoy no estarían viviendo en una casa digna, propia y que mientras construyeron las viviendas entre todos, simultáneamente se construyó una comunidad organizada. El ejercicio de haber sido parte de un grupo que permanentemente tomaba decisiones fortaleció el desarrollo personal individual y colectivo que continúa mejorando su barrio.

En este sentido, desde el Programa de Arquitectura por el Bien Común, intentamos trabajar como un aporte a la sociedad desde nuestro ámbito profesional. Es un desafío y una gran oportunidad para que con el apoyo de una institución como es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo logremos cumplir con los objetivos trazados.

Este es un espacio en construcción, que esperamos no termine, esperamos que continúe más allá de las gestiones, pero solo será posible si se van sumando profesionales que participen esperanzados en que la realidad la debemos transformar todos.

CV Adriana Pedraglio

Arquitecta – Posgrado en Gestión Ambiental Metropolitana

Integrante de equipos técnicos de cooperativas de autoconstrucción.

Trabajó en distintos programas nacionales sobre Mejoramientos y Urbanizaciones de Barrios Populares